試聽最近宣布復出的Sleater-Kinney將收錄在新專輯的新歌〈Surface Envy〉。

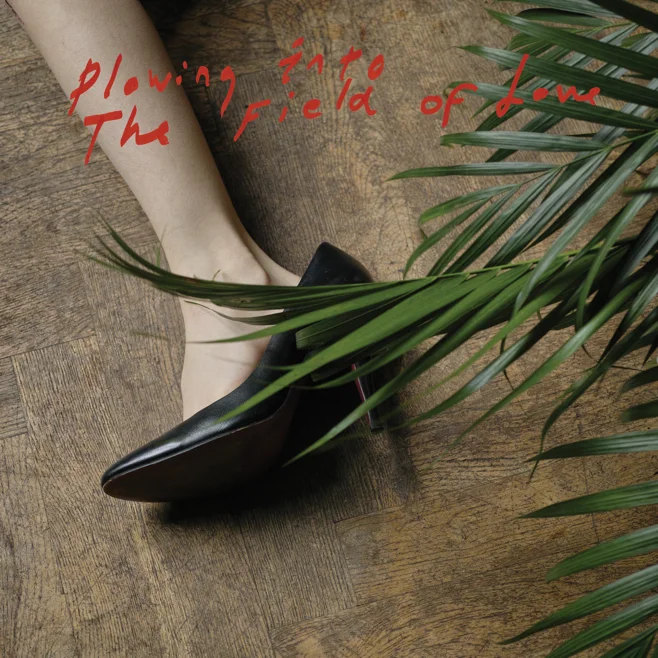

Read MoreIceage - Plowing Into the Field of Love

在聊Iceage的《Plowing Into the Field of Love》之前,我想起Nick Cave在他的電影《20,000 Days on Earth》片尾所講的一段話,大致是說:「所有的日子都在倒數中,我們無法承擔佇足於此時的代價,去實現一個糟糕的想法總比什麼都不做好,因為這個想法直到你去實行前從未顯示出它的價值,有時候這個想法可以只是這世界上最渺小的事,一個由你手中所去維繫的微小火焰,如果你能把持這個火焰,一些好的事情將會由此被建構起來,那將會是最有衝擊以及能量的一件事,然後世界正在被改變。」這段話在我腦中留下很深刻的印象,這跟Iceage或許沒有太大的關係,但對照《Plowing Into the Field of Love》中所呈現出的火焰意象,讓人覺得這個火焰不只成為改變的要素,也是可以被傳承下去的。

年僅二十二歲的主唱Rønnenfelt在〈On My Fingers〉唱著:

I don’t care whose house is on fire

As long as I can warm myself at the blaze

Of burning furnish, cherished photographs

不知道Nick Cave在二十二歲時是否有相同的想法,為燃燒的事物著迷,擁有可以燃起任何一切而毫不在乎的勇氣。我們在《Plowing Into the Field of Love》所聽的見的也許是The Birthday Party以及Nick Cave and the Bad Seeds的影子,但那種虛無的能量卻是很當下的。

其實我對Iceage的第一張專輯沒有太多的好感,他們在躁慮的硬蕊龐克與噪音中還沒辦法掌握到觸動人的環節,直到第二張專輯後才開始能掌握到一些旋律,然後在這張《Plowing Into the Field of Love》的轉變就真的讓人吃驚了,編曲變得更有變化性,旋律變得更能直達人心,歌詞也講究聲韻,這樣的改變並不是全面性的,如果沒有前面兩張專輯的摸索與試探也不會有這張專輯的誕生。

〈The Lord's Favorite〉的歌詞所提到的神、救贖、天堂,以為他們將信仰的主題帶到曲子中,但他們骨子裡似乎不是那樣想的,就像Nick Cave歌曲中所表現出的信仰,以及對神存在的堅信,彷彿只是一種極為巧妙的偽裝,一種分裂以及幻化,〈The Lord's Favorite〉多少有些嘲諷的意味,甚至是因為酒精、藥物所能帶來的出神體驗,當他們站上舞台,這世界唯有的神就是他們自己。

在〈How Many〉中,Rønnenfelt所唱的是想法與肢體的衝突,他被困在身體的牢籠之中,無法實現他心中的想法,副歌的段落相當有力的喊唱:

Trapped in a body that doesn't act on thought

I have a sense of utopia

Of what I truly ought to do

烏托邦的思想被困在身體的容器當中,行為被社會、生理給牽制,在身為人的困境中感到沮喪。然而〈Glassy Eyed, Dormany, and Veiled〉則是一則陷在回憶的困境中,對父權的恐懼成為身上的裂痕,這些歌曲給人感受到一種渴望,就如同專輯名稱這樣強烈的渴望愛。

火的意象在〈Abundant Living〉再一次出現:

In the gaslights fire/We came to power/As the mist came down Hour by hour

那股力量正由火焰的燃燒不斷產生,如同看著希臘神話中普羅米修斯所從神手中偷取來的火焰,所能帶給人類的文明盛世。

吉他刷弦、鼓點、貝斯層次般的將〈Forever〉的旋律帶進來,然後再轉調將弦樂帶進在副歌之間,最後小喇叭的吹奏為歌曲帶來明晰的亮點,歌詞中唱著:

If I could dive into the other

Like it was an ocean

Caressed by its water

I’d lose myself forever

歌曲中他分裂成兩個衝突的自我,當他試著想要潛入另一個自我便永遠迷失在無盡的錯亂當中,這讓我想起Joy Division的Ian Curtis在〈New Dawn Fades〉所唱的

The strain's too much, can't take much more' Oh, I've walked on water, run through fire, Can't seem to feel it anymore

在面對精神的困境時,無法承受其壓力而迷失或失去感覺,歌曲成功的將他者帶入到演唱者的心境裡。

〈Against the Moon〉是專輯中很棒的一個註腳,受到Pieter Bruegel的畫作〈Pissing against the moon〉啟發,歌詞中的

Whatever I do I don't repent

I keep pissing against the moon

正是Pieter Bruegel在畫作下方所寫的句子。它不同其他歌曲如此躁鬱、消沉,反而是相當沉靜的,交由簡單的琴鍵聲穿越過你的耳際,歌詞中的他不對已經浪費的時間感到後悔,即使一生只為了尋找一個永遠不會出現的愛,一個想法,也對徒勞無功無所畏懼。

Rønnenfelt將情感完全注入在最後的專輯同名曲〈Plowing Into the Field of Love〉中,半唱半吼的唱著抽像的字句,彷彿由隨機的影像拼湊而成,強烈的字眼由樂音穿透過你的心房,也許你對他的唱法感到不以為然,但在專輯中可以聽得出那種只會在現場演出才能聽到的動態感,所有喉嚨所震動出的音韻都是真實的,他已經不再漫無目的嘶吼,當感情被注入,我們很容易就能分辨這是否只是裝模作樣的表像。

《Plowing Into the Field of Love》是一張很有力道的作品,從頭到尾都相當具有張力,這也證明了Iceage不再被侷限在原有的框架裡,這不只是突破,更是一種脫胎換骨的成長,他們成功的讓自己成為正在燃燒的烈焰。

by pblue

James Blake將在十二月發行單曲《200 Press》

英國歌手James Blake即將在十二月發行單曲《200 Press》,收錄兩首新歌和一首詩作。

Read MoreArcade Fire的Will Butler即將推出個人專輯《Policy》

加拿大獨立樂團Arcade Fire的主唱Win Butler即將於明年三月發行個人專輯《Policy》。

Read More美西唱片行之旅

這回的美西行照例逛了幾家唱片行,相較於兩年前初入黑膠世界時的懵懂,現時對黑膠唱片的瞭解雖然仍算粗淺,但大致知曉該如何挑片與觀察片況,也聽聞80s前的錄音相較後期的唱片而言來得好上許多,因而這回的唱片行大多以純粹的黑膠唱片行為優先,目標則以60、70年代的專輯為主。

Tucson - Zia Record Exchange

Zia Record Exchange

Tucson 是位於 Arizona 州南方的一座沙漠城市,Zia Record Exchange 在此有兩家分店,規模相似,藏量的質比 Las Vegas 的分店來得好,可說是 Tucson 主要的音樂交流場所。Zia Record Exchange雖然表面上是以二手CD的販售為主,但其黑膠藏量也有相當規模,仍能在其中找到不少令人眼睛為之一亮的專輯,加上二手老片的價格非常平易近人,標價僅$2.99的好片比比皆是。雖然片況好壞不一,偶有刮痕、髒汙與指紋痕跡殘留,但大多皆是稍微清洗整理後便可去除的,如此一來該唱片無疑又是好漢一枚,唱針一下,瞬時就帶你回到那個擁有美好錄音的時代。

Las Vegas - Zia Record Exchange、Moondog、Record City

Zia Record Exchange

Las Vegas 的 Zia Record Exchange 營業時間是驚人的10:00-24:00,因而可將搜刮唱片的行程排在夜深人靜之後(雖說這時間點對 Las Vegas 的夜晚而言還算年輕)。兩家分店分別座落於 The Strip 與 UNLV 附近,店內商品的配置則與前述的 Tucson 分店類似,價格訂定方式也無差異,在此不再詳述。

Moondog

座落於UNLV 外一不起眼的兩層樓建築,然而店內整體環境十分慵懶舒適,是個會讓人想消磨一下午的場所。除 了經營黑膠唱片之外,也買賣些二手樂器與音響器材,單片價格約落於$10~$20之間,經典老片與首壓盤的比率相當高,店家亦將唱片年份、標籤標記得十分清楚,價格隨著其稀有度而有著顯著差異,例如 The Doors 的《Strange Days》首壓盤就來到60美金。此外,店內亦提供唱盤讓樂友試聽唱片,邊挑片邊聽其他人播放其挑選的唱片,我想這也是逛此類唱片行的另類趣味。

Record City

全美有三家分店,其中兩間位於 Las Vegas,另一間則處於加州南部的 San Diego。這次由於時間較為緊迫,只逛了 East Sahara Ave 上的分店,該店收藏亦以黑膠為主,CD藏量極為稀少。樂風分類以主流的 Pop、Rock、Jazz 為主,新片與二手片兼賣但分區擺設,因此找片上並無困難,可以快速鎖定自己想要的區域搜找。此外,二手片部分店家皆做了簡易的清洗整理,內部封套也換上全新紙套,這點十分貼心。當日買滿五片以上,每片可多折價$1。當天逛唱片時,店內的收音機恰好放著 REO Speedwegan 的〈Take it on the run〉,老闆娘也就在店裡隨性地哼唱起,該景象十足地Old School。

Los Angeles - Amoeba Music、Record Parlour、Record Surplus

Amoeba Music

此處應當無須多做介紹,身為全世界最大的獨立唱片行,Amoeba Music 已不僅是家唱片行,某種程度而言,已然是個品牌亦或精神象徵,是愛樂者來到美國西岸不可錯過的必遊景點,尤其 Hollywood 分店又是三家分店中最具星光氣息的地標,不時會有名人到店裡參觀與拍攝,網站上亦有一個 What's in my bag 的系列影片介紹歌手明星們的音樂品味。

雖名為獨立,但其規模之龐大超越了人們的預想認知,而這是優勢卻也是負擔。首先,Amoeba Music 的黑膠價格並不友善,品項陳列以新片為主,多採市場定價的方式販售。再者,此處顧客川流不息,要在這兒撿到超值好盤的機會其實不高 (好片早被挑走,哪輪得到遊客來挑)。相較之下,CD方面將二手與新盤分區擺設,樂風廣泛且藏量與價格俱優,版別優劣對音質的影響也比黑膠來得小,因而個人是建議到 Amoeba Music Hollywood 可專注於CD的挑選即可,黑膠唱片還是另尋他處購買。

Record Parlour

只距離 Amoeba Music Hollywood 一個街區,卻是個截然不同的存在,絕除 Sunset Blvd 的熱鬧喧囂,如同其他黑膠個體戶一般,店內的氛圍呈現其對於類比聲響的情有獨鍾與堅持。店裏頭察覺不到黑膠復興的盛況,只會讓人覺得它好像數十年如一日般 地在當地存在著,儘管外頭物換星移,它們仍以33.5轉的速度運轉著,而那些霉味彷彿就是歲月該有的味道,強烈建議到LA一定要到此走一趟,店內陳設的老 東西真的會讓人看得興奮不已。

Record Surplus

位於West LA接近Santa Monica的區域,1985年開業以來就是以黑膠專賣為主,樂風同樣非常廣泛,Rock、Jazz、Soul、Classic、Folk、Blues、Reggae 應有盡有。店內同樣也提供試聽設備,只是播放設備是以耳機為主,個人覺得這很難聽出黑膠的高傳真特色,頂多只能拿來測試片況如何。當天因為稍晚還有NBA賽事要觀看,因此並未在店裡逗留太久,也就沒細看藏貨集中於那些部分。

經過這回尋訪之後,大抵可看出目前的黑膠二手市場的貨源確實是集中在80s之前的唱片,要搜尋到80後的獨立搖滾專輯難度頗高,猜想是由於卡帶和CD在80後成為新形式的音樂載體,間接導致黑膠銷量下降,而原始版別的產量自然直接影響二手唱片市場的藏量多寡。

另一方面,由於80後的唱片在市場流通的貨源稀少,因此即便現蹤,其單價亦高得令人難以下手。或許有人會說為何不收藏複刻版的唱片就好,何苦汲汲營營地找尋原版唱片?難就難在現今複刻片的品質不一,單片定價又因黑膠復興之緣故水漲船高,片商也以180g黑膠片的噱頭到處招搖撞騙,時常花了20多美金買了張複刻唱片,結果唱針一放下,那衰聲難聽之致,足以摧毀任何聽歌的雅興,專輯封面彷彿在嘲笑你買了張昂貴的版畫。

雖說黑膠市場似乎對於我們這些聽著80年代之後搖滾與獨立音樂的樂迷不甚友善,然而換個方式思考,或許也可能因為市場導向,而驅使我們去聆聽原先較不熟悉的領域,這亦不失為一個幫助我們探索未知領域的好機會,說不定就因此聽見過去被塵封忽略的好聲音,也可以說是另一種型態的音樂交流。

by Headphone Youth