2015年結束前,得知我們都很喜愛的音樂網站Cokemachineglow即將停止更新,心裡十分遺憾。Cokemachineglow的寫手撰寫評論長達十多年,且一直沒有營利,許多專輯我們是透過該網站介紹才會聽到,多年來受到他們啟發,心中滿懷感謝。

但我們理解為什麼Cokemachineglow無法繼續。目前DOPM的成員分散在地球兩端,大夥也有各自的事在忙,所以更新頻率明顯下降。不過只要我們還有能力,就會持續在這邊分享音樂,以下是2015年的第11到20名專輯。

20. My Morning Jacket - The Waterfall

《The Waterfall》不是一張令人頹喪的專輯,〈In Its Infancy (The Waterfall)〉與〈Spring (Among the Living)〉都出奇地樂觀,前者相信微小的想法能夠匯聚成遠大的概念,在爬升的迷幻搖滾橋段與美麗的民謠調子交互出現後,樂團激昂地讚頌人們的創作能量。〈Spring (Among the Living)〉慶祝著春季帶來萬物的復甦,James在看似單純的季節循環主題中,藏了一句歌詞“I didn't think I'd make it”,結尾前的呼喊迫切懾人,使得「身處在生命中」這種自然的狀態顯得得來不易,幸好他最後選擇的是光明面。

19. Ringo Deathstarr - Pure Mood

已經推出第三張專輯的Ringo Deathstarr在音樂中加入不少noise pop元素。〈Heavy Metal Suicide〉的大片吉他聽起來非常過癮,〈Stare at the Sun〉、〈Guilt〉融合了流行旋律與吵鬧噪音的衝突感。他們應該也是當代瞪鞋樂團裡面與早期的My Bloody Valentine最相像的,〈Big Booper〉、〈Never〉等曲子當中扭曲的吉他以及Alex Gehring與Elliott Frazier模糊的人聲,都充滿My Bloody Valentine在《Isn't Anything》時期的影子。要是喜歡瞪鞋音樂較具挑戰性的一面,想感受多樣化的吉他噪音在甜美旋律間竄動,《Pure Mood》是值得一聽的專輯。

(by D)

17. Destroyer - Poison Season

聽Destroyer的音樂像在解讀神秘的詩篇。上一張專輯《Kaputt》主腦Dan Bejar展示了他們音樂最悅耳、滑膩、歡愉的一面,面對《Kaputt》的成功,《Poison Season》打破了前作的風格,回到更早期Big Jazz的時代,Dan Bejar像個醉醺醺的遊人在七零年代的紐約遊蕩,並不介意讓他辨識度極高的聲音時而被盛大的樂器組合隱沒。貫串全輯、以各種變體出現的〈Time Square〉或許是娛樂工業的隱喻,他身在其中同時感到沉膩與迷惘。

(by D)

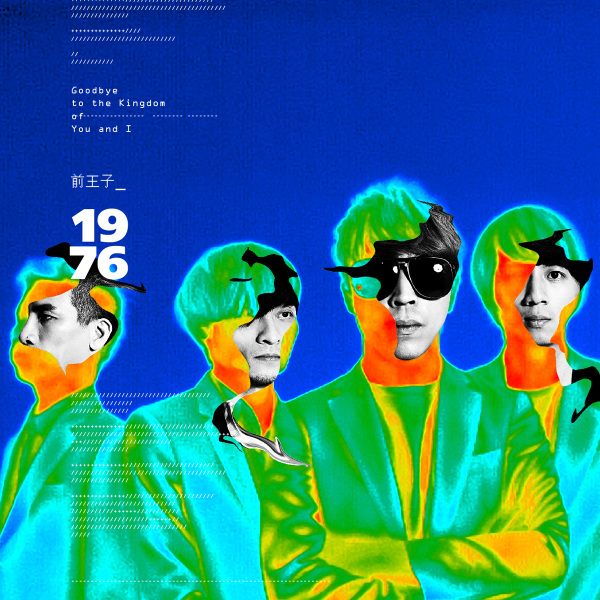

17. 1976 - 前王子

《Multi-Love》記錄了Nielson處理多元關係時的感受和遇到的難處,開場曲〈Multi-Love〉的副歌 "Multi-Love has got me on my knee/We were one, then become three" 就展現出他內心的糾結,不過歌曲寫得很搶耳,只要聽過幾遍就忍不住想跟著哼。復古合成器的聲音在許多歌曲中都可以聽到,像〈Like Acid Rain〉和〈Ur Life One Night〉,前者Nielson精神分裂的胡言亂語 "Ya ya la la yeah" 和奇異的音效像是實驗電影的配樂,〈Ur Life One Night〉鮮明的節奏反而宛如刀片,把原本完整的敘事切成令人費解的片段。

15. New Order - Music Complete

暌違多年推出的《Music Complete》(上一張正式專輯已經要回溯到10年前),可說是New Order自《Republic》後最具有舊日風格的作品。 〈Tutti Frutti〉、〈Peopel on the High Line〉的亮眼表現令人頗有十年磨一劍之感,〈Singularity〉則彷彿是New Order與Joy Division的綜合體 (雖然電子節拍明顯廉價許多,bassline也充斥消費之實)。〈Restless〉、〈Academic〉這類以吉他主導的歌曲,則聽得出來是由《Get Ready》《Waiting for the Sirens' Call》以及 Bad Lieutenant 一脈相承而來。雖然比較起80年代那些經典專輯而言,《Music Complete》的電子節拍不再脫俗出眾,但其生為本命團的地位並不會因此而有所動搖,尤其今年我們不約而同親睹New Order without Peter Hook的演出。因此對於2015年來說,New Order的確可寫入年度大事紀的重要事件!

推薦單曲:Tutti Frutti、People on the High Line

(by H)

14. Girls Names - Arms Around A Vision

愛爾蘭樂隊Girls Names今年的專輯《Arms Around a Vision》不同於他們上一張作品的冷調性格,這次則放入更多的巧思讓吉他噪音成為歌曲中的主力,主唱Cathal Cully的歌唱方式也變得更加外放且漫不經心,雖說專輯後半段聽起來有點疲軟,專輯前半段的旋律性相當足夠。他們一向擅長將Krautrock的節拍融入後龐克樂風中,這次當然也不例外,像是歌曲〈Desire Oscillations〉由鼓拍與貝斯線形塑了如同行駛公路般的速度感,合成器的點綴猶如昏暗隧道的奇異光點在眼前不斷劃過眼前,而〈Chrome Rose〉中所呈現的樂器層次相當的好,搭上主唱向空無呼喊的唱腔讓人感到一股悲憤的能量不斷向外傾倒而出。

(by P)

13. Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly

每次聽挪威女唱作人Jenny Hval的音樂就像在偌大白淨的美術館欣賞一個被鏡頭所投射出的女體,一個我們所謂的裝置藝術,在上面你看到的不只是形體而是整個社會所投射出來的女體樣貌。《Apocalypse, girl》是由她自己的身體出發,所帶來的喃喃自語、觀察、感受,以一種後現代的方式將環境聲響包覆在她的語言上。她在〈That Battle Is Over〉以反諷的方式唱著我們現在更加平等、自由了,而女性主義、社會主義已經結束了,我們可以消費任何我們想要的東西了,歌曲象徵著那些左翼的觀念已過時、被取代,但是否這社會真該走向如此,是否這就是歷史的終結,這也是Jenny Hval在專輯中所要問的問題。

(by P)