試聽Zammuto的新EP《Veryone》。

Read More2016.6.24 Moonface and Siinai @ ACUD, Berlin

選擇這一年到國外格外幸運,看到了許多喜愛的樂團,而能在一週內於兩個不同城市看到Spencer Krug的兩個計畫Wolf Parade和Moonface,實在是千載難逢的機會。正巧Spencer利用Wolf Parade在歐洲期間安排Moonface與Siinai的巡迴行程,我們剛好搭到順風車。

Moonface和芬蘭樂團Siinai的表演在柏林的ACUD舉行,是個舊建築改建的藝文空間,原本以為德國的表演會準時開始,但當我們在表演前十五分鐘到場時,發現團員和觀眾都悠閒地在表演場地外面的庭院中喝酒。我們一眼就認出和Siinai團員同坐一桌的Spencer,只不過他似乎正與團員討論稍後的表演細節,一度似乎在寫歌單,讓我們猶豫是否上前攀談會打擾到他們。

八點半左右,室內場地有了動靜,一位名叫Benedict的當地音樂人先擔任暖場,整段表演不脫一般Singer-songwriter的風格,作為陪襯的影片也頗有意境。ACUD的室內場地不大,有一個小型的酒吧,觀眾所在位置介於PA和舞台之間,理論上室內禁菸卻沒有嚴格執行,有點燠熱的環境和淡淡的煙味讓我憶起已經歇業的地下社會。暖場結束後,眼看Moonface與Siinai的表演還沒有要開始的跡象,我們回到室外,看到Spencer Krug身旁竟然站著Wolf Parade的另一位主腦Dan Boeckner,應該是來捧場好友另一計畫的首場演出。捕獲到野生Dan Boeckner和Spencer Krug的情況實在難得,我們鼓起勇氣和他們聊了幾句,Spencer Krug透露表演延後開始是因為樂器比團員還晚到現場,在我們談話的期間樂器才剛送達,Dan Boeckner聽到我們來自台灣則說他曾在台南住過一段時間,要是沒有遇見他們,從來沒想過對我而言意義重大的音樂人和我的家鄉會有任何交集,即使正式表演尚未開始,內心已經情緒激盪像搭了雲霄飛車。

經過一番波折,樂團終於在九點半過後試完音,表演正式開始。小小的場地約有八成滿,大部分是35歲以下的年輕人。Spencer先打圓場說他與Siinai的組合已經有兩年沒有現場演出,如果有不順暢的地方請大家海涵,但當〈The Nightclub Artiste〉迴盪的前奏響起,便證明了Spencer方才一番話只是謙虛之詞。如同前一週Wolf Parade的現場一樣,Spencer好似完全投入自己的生命在唱歌及演奏樂器,而Siinai的伴奏聽起來非常壯麗。新專輯《My Best Human Face》如果硬要挑剔有什麼缺點,應該是Spencer的人聲和他與Siinai的演奏部分是在不同時空下錄的,結合之後的歌曲樣貌難免有點距離感,而上一次的合作作品《Heartbreaking Bravery》雖然誠摯賺人熱淚,某些歌曲卻稍嫌生硬不自然。當Spencer與Siinai來到同一場地,所有音樂的張力完全展露出來,表演從頭到尾都情緒飽滿令人血脈賁張。

由於場地的營業時間限制,Moonface與Siinai只唱了十一首歌,安可時工作人員還玩笑地表示抗議,即便如此還是可以感覺到樂團誠意十足。快歌如〈Teary Eyes and Bloody Lips〉和〈I'm Not the Phoenix Yet〉都像不斷收緊的繩索,急促得讓人神經緊繃。許多的中慢板歌曲則結合了情感濃烈但音樂迂迴曲折的特徵,或許深陷在Spencer描寫的情境下,經歷的情緒轉折也是千絲萬縷難以道盡。講述搖滾樂手刻意營造虛假形象的〈They Call Themselves Old Punks〉就是亮點之一,前半段的鋪陳、Krautrock式的前驅節奏到高潮的 "There's nothing punk about that!" 都呈現得天衣無縫。〈Prairie Boy〉描寫Spencer和女友有一次被大風雪困在家中的經歷,現場演奏使歌曲內揉雜的擔心懼怕和浪漫氣息更栩栩如生。〈Yesterday's Fire〉和〈Faraway Lightning〉最能反映出這個組合的魔力,他們能做出像前者的爬升間奏那樣美妙的片段,後者綿長的哀愁旋律則會縈繞耳際久久不散。

當天看表演的氣氛很棒,不像英國的樂迷(以及球迷)常常會失態,ACUD的德國(和少數可能是北美旅客)觀眾表現得非常投入但也沒有妨礙旁人,站在我們前方幾排的群眾特別熱情,對Moonface與Siinai的音樂顯然非常嫻熟,在所有激昂的橋段都投以熱烈迴響。另外一個特別的點是,德國觀眾似乎真的熱愛合成器的聲音,若歌曲有合成器間奏都會引起一陣歡呼。

表演最後樂團唱了以Siinai的吉他手Risto命名的歌曲〈Risto's Riff〉,這首歌相較之下比較正向,Siinai團員也興高采烈的演繹。可能意識到觀眾仍意猶未盡,樂團加唱了〈Lay Your Cheek On Down〉,在張狂的樂音間,Spencer唱著災難與毀滅的意象,但這些對悲劇的想像也能滌淨我們的心緒,讓我們獲得救贖。Spencer的創作力豐沛,口袋名單裡還有許多歌曲沒有聽到,但那個柏林的夏日夜晚已臻完美,我無法要求更多,感謝Spencer與Siinai。

by Debby

The Avalanches - Wildflower

雖然喊了不知道多少次說要出新專輯,都被騙了不知道多少年了,但是看到The Avalanches正式推出新專輯的新聞,還是覺得相當不真實,畢竟都隔了十六年。選了一個假日的午後,騎著單車四處遛躂,順便體驗一下這張新專輯。開頭曲〈Because I’m Me〉一出,直接讓我陷入那歡樂如萬花筒般的世界。嘴角上揚微笑著,暗自竊喜著耳朵裡聽到的The Avalanches和是我印象中的那個The Avalanches是一樣的。當然也不是完全一樣的,因為回到家後我馬上拿出他們的處女專輯《Since I Left You》出來聽,兩張的差異立刻彰顯出來。然而,在聆聽新專輯的當下,他們擅長將不同的元素天衣無縫的拼貼,編織出一個甜美、迷幻、復古的世界,我不由自主地就陷入他們的世界裡去了。任何一段歌詞、句子、對話、節拍、旋律、聲效,都是能按下我腦袋裡想像力的開關。就這樣,我的雙腳隨著齒輪鍊條循環如機械般的運動,但是我的大腦卻隨著The Avalanches的音樂到處亂飛。

把時間推回16年前,在網路世界尚未發達如今的年代,這群來自墨爾本以Darren Seltmann為主腦的年輕人已經把取樣,拼貼不同元素的音樂的技巧推向另人咋舌的境界。話說取樣了三千多種來自老音樂,舊電影的對話,等許多冷門但卻能在舊黑膠唱盤上找到那些早被遺忘的聲音。即使過了16年,現在再聽到〈Frontier Psychiatrist〉還是會起雞皮疙瘩,並且沒有任何過時的跡象。因為音樂本身就已經過度的建構在「舊」的元素上,這群聰明的DJ將音樂解構的支離破碎後,再隨著音樂本身的感覺重新拼貼成一個新的曲子。就這點來說,他們的新專輯還是沿用了相同的手法,整張聽下來也可以感覺得出來有成功地營造出那復古萬花筒的感覺。但是不知道是不是因為Darren Seltmann離團的關係,新專輯有點不及《Since I Left You》這張專輯那樣地驚為天人,那樣的瘋狂,那樣的讓人印象深刻。剩下的原始團員Tony Di Blasi 和 Robbie Chater,花了16年的嘔心力血之作當然沒有砸了自家招牌,但要追上巨獸等級的《Since I Left You》還是有難度的。

剛聽這張《Wildflower》新專輯,大部分樂迷可以發現嘻哈的成分加重很多,畢竟開場的兩首曲子〈Because I’m Me〉與〈Frankie Sinatra〉分別都交給了饒舌歌手Camp Lo 和 Danny Brown。雖然這兩位我都很喜歡,但來到The Avalanches的遊樂園,他們最多只能算是客串的嘉賓。這場秀始終是The Avalanches的。而他們會有偏向嘻哈這個趨向,其實也不難理解。Sampling這項音樂美學就是由嘻哈發揚光大的,在上一張專輯明顯的turntablism亦是如此。就這點,他們深受九零年代黃金嘻哈時期的影響,找來的自然也是同道中人。緊接在後的兩首〈Subways〉與〈Going Home〉,聽得出來八零年代的復古迪斯可明顯地流在他們脈動的血液中。然後,在聽Mercury Rev的Jonathan Donahue 獻唱的〈Colours〉和〈Kaleidoscope Lovers〉或是由Royal Trux的Jennifer Herrema獻唱的〈Step Kids〉,馬上就能聽出那六零年代復古迷幻的感覺,但你知道這不是真正六零年代的音樂,倒更像是某個Elephant 6玩電子的團。

我想The Avalanches對音樂廣泛的愛好與執著,多少會影響甚至鼓勵他們的樂迷去發掘更多不同曲風、無論是新或舊的音樂。即使,他們的音樂大體上還算是罩在他們復古花草清新的包裝下,但我不覺得這兩點有矛盾或是牴觸的地方。但對於最後一首歌〈Saturday Night Inside Out〉我必須多說幾句。大約四年前,他們在網路上丟出了一首罕見的新作品,名〈A Cowboy Overflow Of The Heart〉。它並不是我們所熟悉的The Avalanches音樂,反而更像是迷你版的有聲書。整首曲子由Silver Jews的David Berman念著他自己寫的詩,超現實的場景混雜著生活中的故事,一個回憶著過去的悲傷故事。音樂盒般的背景音樂微微的襯托著,更彰顯出這個故事的感傷。但是,把 (我自認為) 完整的作品切割後再丟到這首〈Saturday Night Inside Out〉歡樂的曲子裡,彷彿是在自我嘲弄,原本那悲傷的感覺完全不見了。而這時,我也可以理解為什麼有些人沒辦法接受這樣東拼西湊的美學,因為不管原作好壞本意善惡,都將不再具有任何意義。他們就只是個需要請自便的原材料而已。在這張的〈The Noisy Eater〉裡面就取樣了The Beatles的〈Come Together〉,並讓一群小孩把他唱成了宛如早餐穀片的廣告jingle作為副歌。我想取樣這件事,真的是個雙面刃。

回到專輯本身,他們的音樂有著濃濃的復古懷舊感,過往的美好時光透過他們的音樂讓我們能夠重返那純真歡樂的感覺,或許,這些從來就不曾存在,而透過他們拼貼的技巧,編織出一個完全能讓人彷彿身歷其境的甜美時光。回憶、夢境和想像明顯地不是一樣的東西,但是在The Avalanches的世界裡,他們像是調皮愛玩的孩子,相互偽裝成對方,向著我們招手,要我們也一同加入他們混亂不真實卻又自在歡樂無比的時空旅程。

by fuse

[Mixtape] 2016年上半年回顧

回顧2016上半年,首先憶起的肯定是David Bowie的離去。雖悵然失落,但想到他在生命的最後盡頭依舊賣力展演人生,將離開人世(或者說離開地球)這件事創造為最後一項藝術作品,內心確實震驚感動得難以言喻。

Radiohead亦在5月發行了睽違5年的新作《A Moon Shaped Pool》,身為當今搖滾樂神主牌的他們,新專輯一如既往地引起評論熱潮。然而,6月中甫揭曉的英國脫歐公投結果,卻也為獨立音樂市場投下諸多不定因素。最直接的影響即是樂團們在歐陸巡演的費用開支將倍增,只能期盼這不會成為壓垮當前孱弱音樂市場的最後一根稻草。

此外,在歷經長達半年的版權協商之後,Apple Music總算於2月上旬登陸台灣市場,這多少牽動了台灣數位串流音樂市場的版圖。不過就如同先前所提,DOPM的我們依然守舊地固守於「完整專輯」領域,對於音樂串流服務所提供的精選播放清單與廣播並未投入太多熱誠。但在這各式誘惑充斥的年代,只要還有人願意聽音樂、熱愛音樂便是件好事,形式之爭或許無須過於拘泥。

而在私領域部分,2016上半年還有件事值得記錄,即Mansun主唱Paul Draper總算履行承諾發行個人首張作品《EP ONE》。期盼內心那渺小但癡望已久的追星夢想,能在不久將來畫上「成就達成」的符號。

以下的mixtape收錄我們上半年熱愛的專輯曲目,希望能藉由這些傑出的音樂作品,為這不太平靜、氣氛低迷的環境帶來些許溫度。除了期待下半年有更多好作品可聽之外,也盼望世界別再往保守氛圍的方向走去。

Spotify:

曲目:

- Postiljonen - Blood Flow

- M83 feat. Mai Lan - Bibi The Dog

- Kevin Morby - I Have Been to the Mountain

- Parquet Courts - Berlin Got Blurry

- Teleman - Düsseldorf

- Woods - Can't See At All

- 生祥樂隊 - 動身

- PJ Harvey - The Wheel

- Shearwater - Backchannels

- Radiohead - Ful Stop

- Swans - The World Looks Red / The World Looks Black

- Lush - Out of Control

- Marissa Nadler - Katie I Know

- Yndi Halda - Helena

- James - Move Down South

- Minor Victories - Breaking My Light

- Moonface and Siinai - Prairie Boy

- ANOHNI - Drone Bomb Me

- Massive Attack feat. Tricky - Take It There

- Iggy Pop - Gardenia

- Car Seat Headrest - Drunk Drivers / Killer Whales

- Eagulls - Euphoria

- The Coral - Chasing the Tale of a Dream

- Paul Draper - Feeling My Heart Run Slow

- David Bowie - I Can't Give Everything Away

2016.5.26 M83 @ Studio Coast, Tokyo

距離前一晚New Order的完美夜晚過不到24小時,又再次來到新木場車站。這晚的主角換成來自英吉利海峽彼端的另一組Electronic Rock樂團-M83。起先M83並非這次朝聖之旅的既定目標,而是在The Stone Roses確定取消日本武道館演出後才臨時購票的。

有時這種抱著姑且一看、沒有多餘期待的想法,反而更容易遇上久久難忘的演出經驗,M83這場演出即是如此。這晚的樂迷人數約莫只有前一晚的6成左右,上層座席看台亦未開放,每位樂迷平均擁有方圓1.5米的活動空間以及25公升的新鮮氧氣。相較於前一天New Order演出時的難以動彈和氧氣缺乏,M83毫無疑問地是個「適居星系」。

演出當晚距今已整整過了一個月,該忘的演出細節也早已消散離失,實則難以重憶、細述當晚情景。然而於此之後再聽M83新輯《Junk》,竟也越聽越對味,濃厚的70、80年代流行氣味正對時下胃口,總覺得有其必要記錄一下這趟旅程。因其不只是單純的Live Review,一部分也凸顯出自身因聆聽音樂習慣與音響系統的改變,進而在選擇音樂類型上有了顯著的口味改變。

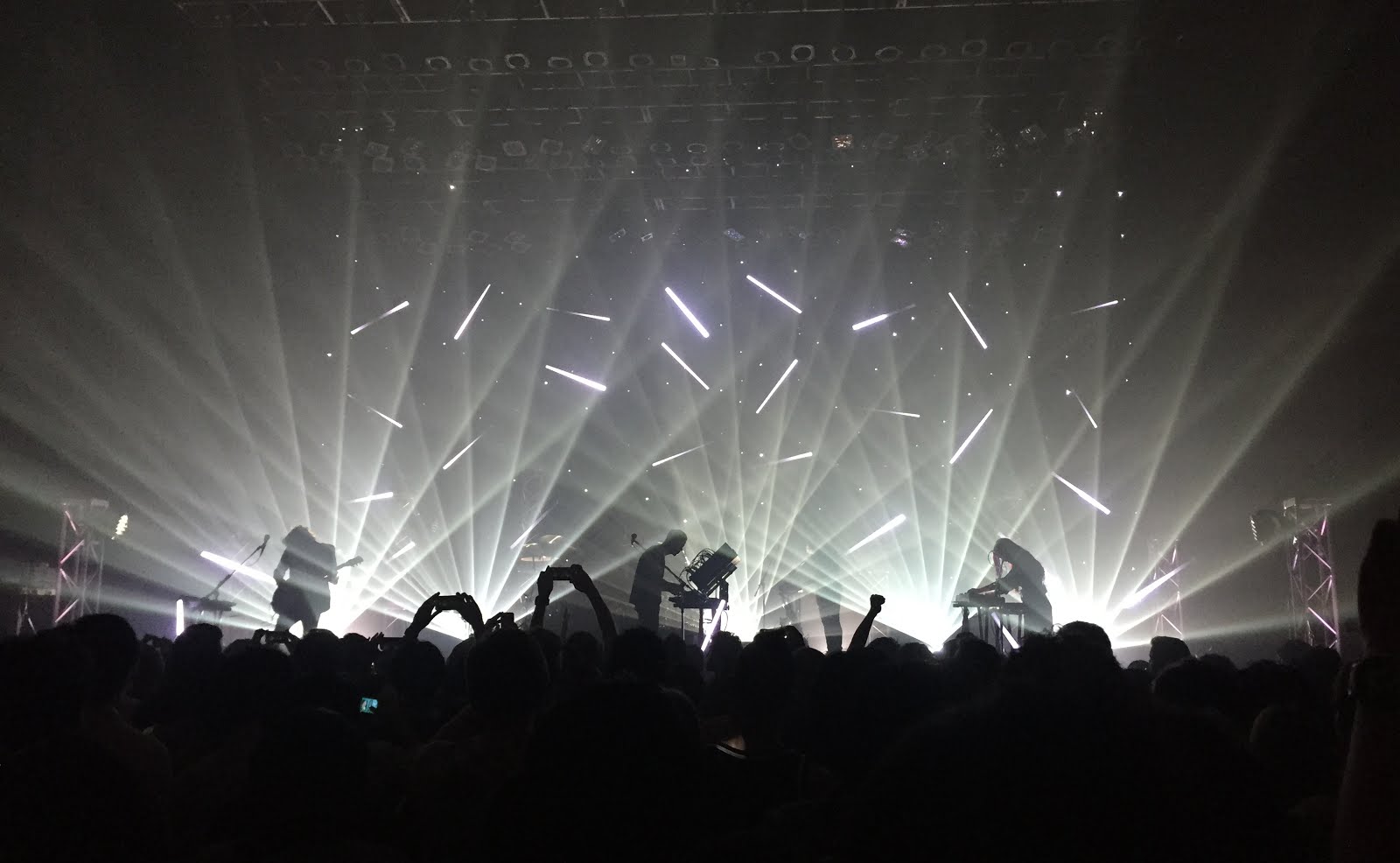

關於現場演出,依稀還記得的舞台背景掛滿長條型LED燈管,藉由燈光調控呈現浩瀚星空的意象,時而點點繁星,時而流星劃破。整場演出就如同一趟宇宙航程,親身感受M83如何將其折衷主義發揮得淋漓盡致,更大的空間維度足以容納更繁多的聲音細節,毫不間歇地將現場氣氛持續推高,極度暢快過癮。

原以為主腦Anthony Gonzalez會是現場演出的關鍵人物,親臨現場後才知Jordan Lawlor (bassist/guitarist) 以及Joe Barry (multi-instrumentalist) 是M83現場演出的另類X因子。前者從頭到尾樂此不疲地與台下樂迷互動,一舉一動充滿令人為之傾心的致命魅力;而後者每回奏起EWI (electric wind instrument) 與Saxophone,皆能引爆新一波現場浪濤,讓演出熱潮進一步衝破天際。

連續兩天背靠背的專場演出,彷彿就像自行搭配的音樂祭行程,而Studio Coast這場地亦讓人回味再三。整體音場飽滿,層次分明準確,遊刃有餘地任由M83使展戲法。視覺影像設備一應俱全,觀眾席配置幾無視線死角。硬體設備近乎無可挑剔,是個堪稱完美的Live House場地。

也由於身處同一場所,接續觀賞兩場相隔不到24小時的演出,很輕易地便能察覺出,M83是一組創作、演出狀態皆正值顛峰的樂隊。樂手對於登台演出擁有熱情,面對各式細節處理亦充滿堅持。而這熱情很輕易地便能傳遞、轉化到現場每位觀眾的體內細胞,一不留神便已被他們逼得筋疲力竭。即便這些創作終將成為太空垃圾,仍舊全心全意地陶醉當下。

相形之下,參與New Order的專場演出較趨近於對青春時光的緬懷,求的只是一圓現場聽歌起舞、歡呼唱和的夢想。對於舞台上老人們中規中矩、力有未逮的演出,並不會加以責難 要求。畢竟強求一群年紀與自己父母相仿的樂手在舞台上載歌載舞,本身就是一件令人不忍卒睹的殘酷要求。何況那每個小節旋律乘載的,早已不僅僅是喜好與痴迷,而是扎扎實實的二分之一人生。

by Headphone Youth