試聽澳洲電子組合The Avalanches睽違十六年的新作〈Frankie Sinatra〉。

Read More2016.5.7 Lush @ Roundhouse

Lush給我的印象一直都是活在那幾張由英國獨立廠牌4AD發行的專輯裡,自從他們的鼓手Chris Acland在九六年離世後樂團就再也沒有現場演出也沒有新作品,這讓兩千年後才接觸到他們音樂的我覺得他們就這樣活在4AD眾傳奇樂隊的百科全書裡,但去年樂隊宣布復出的消息卻讓人相當驚喜,不敢相信我們還是有機會看到Lush的現場演出,這次的復出陣容除了主唱Miki、吉他手Emma以及《Split》時期加入的貝斯手Phil等原班人馬外還找來Elastica的鼓手Justin,不過對於他們的現場會帶來怎樣的感覺卻是一點概念都沒有,這個疑問的答案一直到今天才正式揭曉。

這次的表演場地在接近倫敦著名另類景點之一Camden Town附近的Roundhouse,由於之前已經來這場地看過幾次演出所以大概可以預期音場並不會太差,不過當Lush開始演出後整體感覺卻還是出乎意料的好,可以說比預期的好上取多,每一樣樂器的表現都相當層次分明,Miki用吉他製造出的噪音音牆加上Emma彈奏的明亮吉他旋律與Phil深厚的貝斯線為歌曲打造出完美的底基,即便臺上的Miki已經沒有一頭紅髮,Phil則頂著一頭白髮,表現出來的聲音還是如同年輕時期的他們一樣。

Phil穿著有Shoegazer字樣的黑色T-Shirt,回想著這幾年多少復出演出的Shoegaze樂隊,感覺彷彿他們一起說好等老了小孩都長大了再一起回來玩團,Miki問臺下的觀眾不到四十歲以上的舉手,還不到三十歲的小弟如我像是意外般的出現在這觀眾群,但也不少小孩被父母一起帶來看表演。比起其他Shoegaze樂隊Lush並不是靠大音量來取勝,歌曲中美好的旋律以及夢幻的氛圍才是他們的武器,聽到像〈Kiss Chase〉、〈For Love〉等歌曲真的滿感動的,他們更是唱了不少專輯《Split》裡的曲子,因為自己最喜歡的專輯是Split所以聽起來格外熟悉,除了〈Light From a Dead Star〉這樣慢板的優美曲調,他們唱起快歌〈Hypocrite〉還是相當有力道。

整場演出最經典的莫過於是〈Desire Lines〉,可以說是他們最憂傷的一首歌曲,Emma的吉他獨奏隨著節奏緩緩不斷的傳入你的耳內,曲子中段的轉折更把氛圍轉換到另一個層次,只能用不可思議來形容。他們早期的歌曲〈Etheriel〉裡稚氣的感覺讓我想到英國八零年代的獨立音樂場景,他們的音樂不只是Shoegaze、Dream-Pop也隱藏著Indie-Pop的基因,然後還有受到龐克音樂影響的〈Downer〉、〈Ladykillers〉等曲子都讓人聽得相當爽快。

在第兩次的安可中他們以〈Monochrome〉做為結尾,滿足了這些等待二十年的樂迷們,這兩個十年如同流星般一縱即逝。很感謝他們所帶來的演出,也為這一年所看過的Shoegaze樂隊演出留下一個美好的註腳。有時候你會忘記自已為何身在此處,但這些音樂總會給你最好的答案。

by pblue

回顧著過去音樂,思考著音樂的未來

之前其實一直很想要寫有關「精選輯」的文章,但是總是沒有動力認真坐下來寫。今天看了Pitchfork 這篇文章 (Why the Death of Greatest Hits Albums and Reissues Is Worth Mourning),正好給了我足夠的動機來討論一下現在線上串流音樂對實體唱片傳統的概念與模式所帶來衝擊性地影響。在這裡,會針對文章裡提到的幾個點提供個人身為音樂愛好者與唱片收集者的一些觀點與看法。並沒有打算針對Pitchfork 的文章進行評論,或是逐文分析注釋。當然,如果你對這主題有興趣,建議還是先在閱讀本文前,看一下這篇文章。

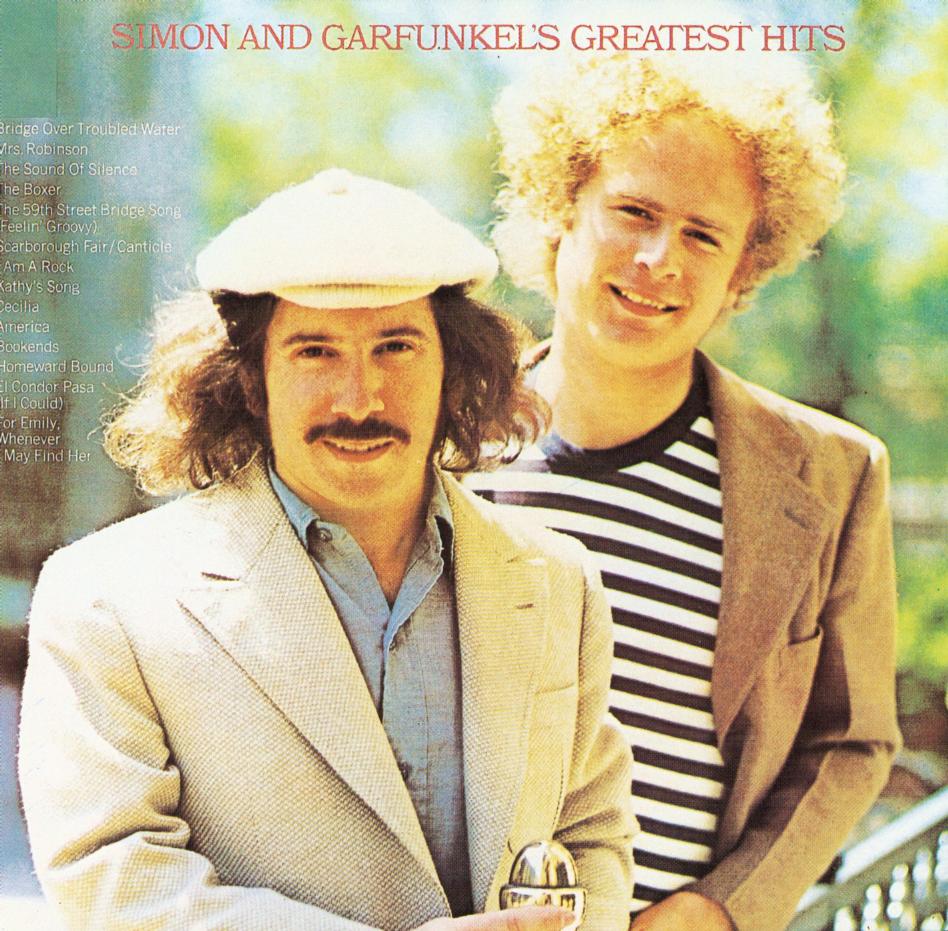

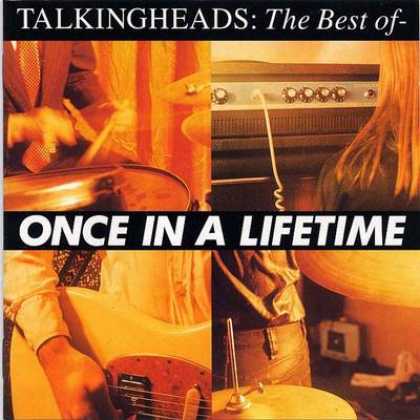

在聽音樂的這條的路上曾因好奇心所趨,對某個音樂人充滿了興趣,卻又不知從何聽起,所以去找來這個音樂人的精選輯。然後,就憑著自己對這些眾人耳熟能詳的精選名曲裡,決定我該不該喜歡這個音樂人。我想這是一個在探索新音樂眾多方式中相當符合邏輯的方式。而我就是透過精選輯,認識了許多喜愛的音樂人,如Neil Young、Creedence Clearwater Revival、Joy Division、Talking Heads、Marvin Gaye、Prefab Sprout,甚至是Yo La Tengo等。其中有些樂團,會讓我把想把他們舊的專輯一張一張挖出來聽。而對於有些樂團,我則會覺得精選輯對來我說已經足夠了。當然,也有些在聽過精選輯後就知道不是我的菜。因為精選輯的概念,基本上像是萃取出一個音樂人的精華。對於老歌迷來說,能讓他們喜歡過的曲子集中收錄在同一張唱片上,方便聆聽。同時,這些精選輯也對新樂迷來說提供了最佳的入門管道。對於音樂人來說,可以換湯不換藥,將眾人已經熟悉的東西再重新包裝賣出去,何樂而不為。甚至,更能透過這些精選輯穩固一個音樂人的地位及影響力。像是Bob Marley,我可能叫不出他的經典專輯的名稱,但我卻能馬上哼出 Get up, stand up, stand up for your right! 或是說出他有哪幾首經典歌曲。當然,並不是每個音樂人都是這樣想的(也不是每個樂迷都這樣想的)。不少音樂人認為他們年復一年辛辛苦苦地花了許多時間完成了一張專輯,投入了許多創意和不同的概念就為了帶給樂迷不一樣的東西。最後卻是被唱片公司打散,根據排行榜挑出那些樂迷所愛的歌曲而做的合輯,一張除了利益最大化外沒有任何創意或想法的搖錢工具。

另外一個換湯不換藥的唱片行銷方式,大概就是經典專輯重發了。而重發如果只是拿幾十年前的東西原封不動地發行恐怕提不起樂迷的興致(除非,有市場斷貨的現象,那倒是可以)。而也正是因為這些經典專輯有這樣的影響力,讓唱片公司有動機去將這些從未發行過的demo、混音、現場等bonus material挖出來,再加上精美的包裝,甚至在裡面提供有趣的、專業的、回顧的文字註解。如果沒有這些東西,那起碼也會有所謂的重新混音,讓在意音質的音樂收藏者願意再掏錢買單。對樂迷來說,也會覺得多花點錢更了解或是更投入自己喜歡的音樂自然是一大樂事。而在重發的各式各樣的產品裡,不論是boxset、deluxe edition、 collector’s edition,還是幾十周年紀念版,唱片公司都知道這一系列的回顧重發有他一定的市場在。就如同上述的精選輯提到的作用,他不僅僅是回收再利用的商業行為,更重要的是藉由重發行的行銷手法,提高辨識度順便做到穩固經典的地位,也能為新興的樂迷作為一個入門的指標。拿書來比較的話,就好像企鵝出版社的經典系列。究竟是誰決定他們是經典?只是企鵝出版社裡面的編輯嗎?當然不是,是由歷史的演變,大眾的偏好,和來自專業人士及評論家所共同造就的。音樂亦然如此,除了受大眾歡迎的所謂經典專輯,也有來自樂評/死忠樂迷的簇擁,讓原本沒有辦法進入主流音樂圈的音樂也有經典的地位。The Velvet Underground 和 Neutral Milk Hotel都是很好的例子。

而在音樂形式從mp3的誕生後一路發展到現在數位串流的音樂電台服務,我們聆聽音樂的方式產生了巨大的變化。我們不在需要一張一張的把音樂買回來聽,只要能上網,哪裡就有音樂。自從有錄音技術後,人類所做出來的任何音樂,幾乎都能在網路上找的到。我們要認識一個新的音樂人也更簡單,只要到last.fm或是YouTube看哪個點聽率高,馬上點開來聽就能知道我們喜不喜歡,而且往往透過一首歌甚至不到一首歌的時間。要找類似的音樂,也同樣簡單,大部分音樂串流平台都會自動推薦,不喜歡只要按下一首就好。要做或是要聽playlist,一樣輕而易舉,曲風,心情,年代,任君挑選。從去年開始,全球數位音樂收益就已經超越實體音樂銷售的營收,而這個趨勢明顯的將會繼續持續下去。而這些聆聽的技術改變就足以將精選合輯和重發輯這兩個概念打入深淵了(當然,實際上唱片公司可能還是會繼續發精選集和重發盤,並不會馬上就此消失,但的確會慢慢地減少)。當音樂人的所有音樂都在線上了,何來重發的意義?當你能在線上看到那些歌最受歡迎,最多人聽,又何必出甚麼精選輯?

理論上,我們是從唱片公司在我們身上所制約的購買實體唱片的習慣所解放。實際上,我們是被解放了,但同時我們也被集體的共享經驗中所解放。音樂人本身的完整性,將不是被唱片公司所打散,而是被我們每一位聆聽者所打散。我們的偏好將決定我們對某位音樂人的印象。以後,當我們提到某個音樂家或是某個樂風,我們的印象很可能交集會越來越少。我也注意到大部分受歡迎的新專輯往往都會在隔一年或是同時推出所謂的豪華版。像是生怕這些專輯再過幾年就會被遺忘了,所以趁人們還記得趕快推出所謂的豪華版。這對新興的音樂人來說,要創造經典的專輯似乎比起三四十年前所發行的音樂都還要難上許多。

另外,線上串流的音樂清單,貌似個方便與人分享音樂的方式,但是實際上,卻並非如此。因為網路上的世界是瞬息萬變的,很可能今天你聽到的音樂,明天會因為版權的關係就消失了。你上個月聽到別人做的playlist可能這個月又多了十幾首歌,甚至可能有你不喜歡的歌手。線上的聆聽經驗,因此不斷的在變動。還有,就拿我們在DOPM做的mixtape 來說,這是我們DOPM的寫手們想到的主題,特別挑選的出來的曲子想與讀者們分享的。但是,這樣對讀者能產生多大的誘因會想要把它點開來聽把他從頭聽到尾?我想沒有很多,一切都還是要看讀者自己的意願與心情。這比我們DOPM以前的網路電台,大家同一時間登入到網頁去聽主持放些甚麼音樂,甚至在聊天室留言互動的共享體驗還要低。

如Pitchfork文章裡所提到的,這兩個貌似完全由商業利益所促成的唱片行銷模式,現在回過頭看,其實沒有想像中那麼邪惡,反倒還令人有點覺得懷念。我想主要原因是出自於我本身會是一個不斷會回頭去從老音樂找出新聲音的樂迷,而這精選輯與重發盤也讓我有機會去發掘許多不屬於我的時代的音樂。而這樣的經驗也是幾年來反覆去逛唱片行,而培養出了回顧過去音樂的習慣。也因為這樣,自己已經不將所聽的音樂侷限於流行和搖滾樂,而將觸手漸漸爬向了各式各樣的音樂類型。在實體唱片行可能沒有像線上串流的那樣無遠弗屆,甚至每一張唱片都要花錢,但是在那個有限的空間裡,我們就已經面對了百年來累積上千上萬個不同的可能性,早就遠遠超過我們能接受的。經過精挑細選後,我們選擇帶回家的專輯,是歷史的一小片段,卻會永遠留在我們的收藏裡,是個人與共同體驗的交會。我覺得這是聽音樂相當重要的過程,他是尋寶,是尋根,是探險,是穿越時空的旅行,是歷史與現在的對話,但最重要的是,他是音樂,當他被發行成唱片,就成了公眾經驗的歷史一部分。而透過回顧過往的作品,我們才能讓這些我們所喜愛的音樂不在歷史中淹沒於靡靡之音。

我們過去常聽且印象深刻的精選輯:

by fuse

Radiohead的新專輯《A Moon Shaped Pool》

Radiohead發行了新專輯《A Moon Shaped Pool》。

Read More專訪:台灣樂團Doodle

DOPM很榮幸能訪問到剛發行第二張專輯《Endless Dreamless》的Doodle,聊到專輯的製作過程、團員喜歡聽的音樂如何反映在創作中、以及在國外巡演的經驗。

1. 作為台灣早期就開始製作瞪鞋音樂的樂團,可否談談當初是怎麼喜歡上瞪鞋,又是如何決定以瞪鞋作為你們的主要風格呢?不曉得你們是否有發現最近開始有越來越多20世代的孩子在關注瞪鞋,你們又是怎麼看這個現象呢?

2. 你們的第二張專輯聽起來比第一張專輯感覺使用了更多的元素,甚至有人覺得不夠迷幻了,你們的想法是什麼?

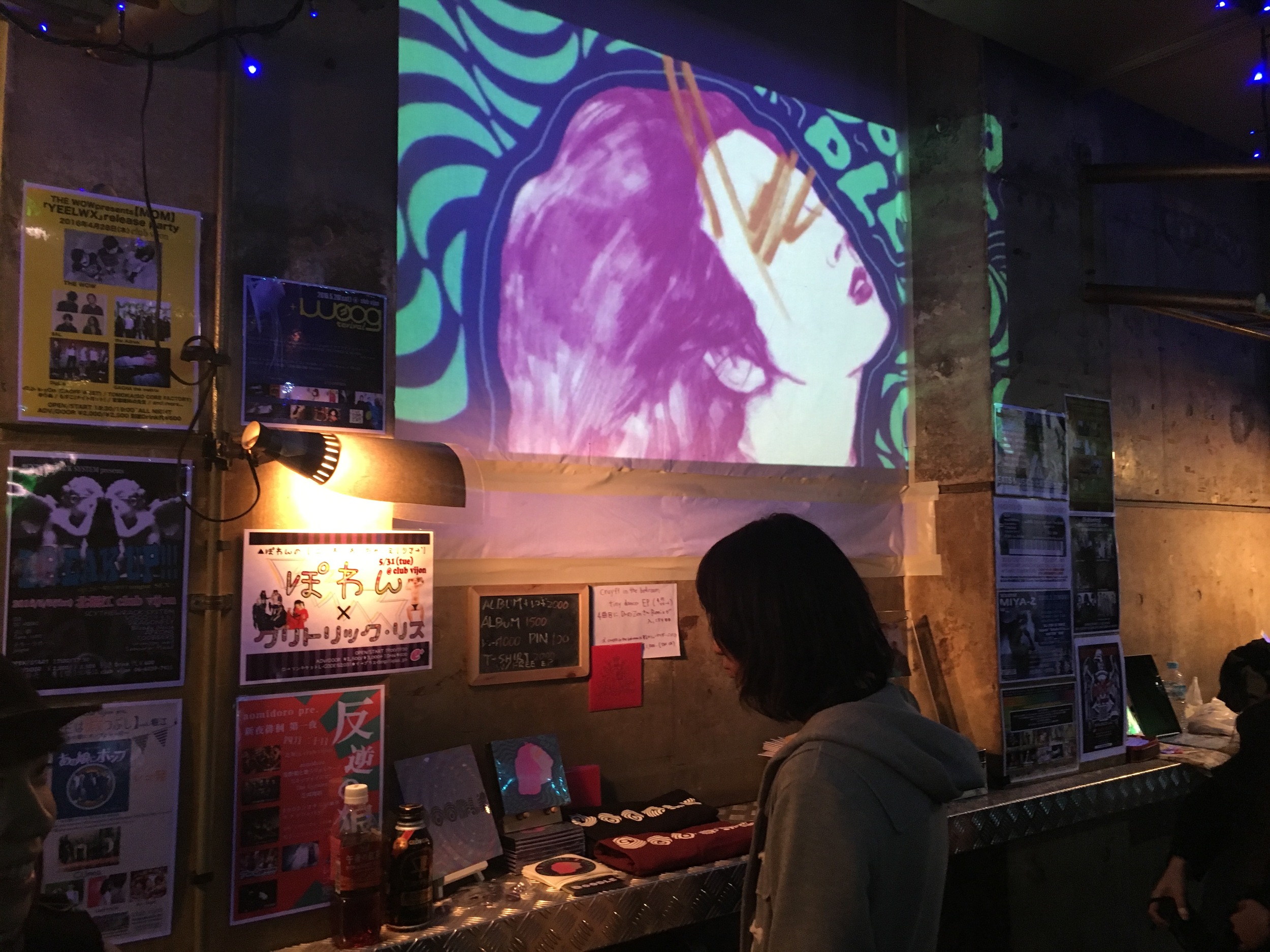

3. 你們有一些機會在日本作巡演,日本樂迷的迴響可以跟我們分享看看嗎?這當中有很多跟日本樂團交流的經驗,你們有沒有什麼有趣的收穫呢?

另外,普遍在日本演出時的內場監聽都很舒服,所以表演起來很容易進入狀況,沒有什麼好擔心的地方。

4. 做為一個台灣的瞪鞋樂團,你們怎麼反思和落實這個英國血統的曲風?或是曾經想過像川秋沙那樣以台語做為創作的語言,融合一些台灣的元素嗎?

5. 可否跟我們聊聊專輯名稱《Endless Dreamless》的由來?

6. 介紹中有提到樂團花了很多時間錄專輯,克服了很多技術問題。可以跟我們分享專輯的製作過程嗎?

技術方面是指,也許會對歌曲有很多想法,但礙於個人技術面或是時間或是預算問題,我們必須要從中取捨到可接受並最接近完美的程度,對得起自己對得起聆聽我們音樂的人。

製作過程通常是鼓與bass先進行錄音,再錄製吉他以及vocal的部份,混音經過大家一起討論提供方向及意見,經由Zen的錄音及混音技術加以實踐,我們常常會容易吹毛求疵要求完美,而導致製作時程拉得很長就是了。

7. Doodle的兩張專輯都是請JJ Golden這位Mastering Engineer做母帶。當初是怎麼找到他,或者特別喜歡他製作過的哪些專輯嗎?

8. 去年Doodle有推出限量的7”黑膠 ,《Endless Dreamless》也會發行黑膠版本。你們認為和發行首張專輯的時候相比,台灣聆聽黑膠的樂迷是否增加了?

9. 台灣的音樂環境從Doodle發行第一張專輯到第二張專輯之間有什麼改變嗎?

10. 最近喜歡聽的專輯有哪些?